Menengok Masa Lalu dan Rencana Mendatang, Inikah yang Akan Menghilang dari Rupiah?

Selain stabilitas ekonomi, ujar dia, kondisi politik yang stabil dan efektivitas sosialisasi akan jadi penentunya.

Editor: Robertus Rimawan

TRIBUNNEWS.COM - Setidaknya sejak enam tahun lalu, sebuah rencana besar mencuat soal penyederhanaan penulisan nominal rupiah.

Apa yang menanti dari rencana tersebut?

Bayangkan, gaji bulanan Anda—katakanlah sekarang di kisaran Rp 10 juta—kehilangan tiga nol terakhir di penulisannya.

Betul, akan tertinggal tulisan Rp 10.000 saja jadinya.

Sempat timbul tenggelam lalu menghilang bersama waktu dan gonjang-ganjing perekonomian dunia, kemungkinan seperti itu muncul dan menghangat lagi di perempat terakhir tahun ini.

"(Rencana penyederhanaan penulisan itu) jadi. Masuk Prolegnas 2017," ujar Deputi Gubernur BI Ronald Waas, seperti dikutip Kompas.com, Senin (19/9/2016).

Tak perlu panik, selama kondisi tersebut terkait dengan redenominasi.

Kata yang susah dieja ini adalah bahasa teknis untuk penyederhanaan tulisan nominal itu.

Ronald tak dapat memastikan redenominasi akan berlaku di Indonesia.

Selain stabilitas ekonomi, ujar dia, kondisi politik yang stabil dan efektivitas sosialisasi akan jadi penentunya.

Melawan trauma

Penyederhanaan penulisan nominal rupiah tidak mengubah nilai dari besaran uang itu. Hal ini jauh berbeda dengan "trauma" lama rupiah pada era 1950-an dan 1960-an.

Pada 1952, sejarah mencatat kebijakan pemotongan nilai mata uang yang dikenal dengan sebutan gunting Syafruddin.

Saat itu, mata uang keluaran NICA (Belanda) dibelah dua dan hanya sebelah kiri yang berlaku dengan nilai setengahnya.

Lalu, pada 1959, kembali terjadi pemotongan nilai mata uang menjadi setengah nilai awal.

Kejadian berulang lagi pada 1966, ketika inflasi tak terkendali, dengan pemotongan nilai bahkan menyisakan sepersepuluh nilai awalnya.

KOMPAS/PRIYOMBODO Uang lama berbagai pecahan termasuk pecahan kecil ditawarkan oleh pedagang uang di kawasan Pasar Baru, Sabtu (26/1/2013). Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan gencar menyosialisasikan rencana redenominasi atau penyederhanaan pecahan rupiah agar masyarakat siap dan redenominasi tidak menimbulkan dampak inflasi.

KOMPAS/PRIYOMBODO Uang lama berbagai pecahan termasuk pecahan kecil ditawarkan oleh pedagang uang di kawasan Pasar Baru, Sabtu (26/1/2013). Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan gencar menyosialisasikan rencana redenominasi atau penyederhanaan pecahan rupiah agar masyarakat siap dan redenominasi tidak menimbulkan dampak inflasi.

Pemotongan nilai mata uang itu dikenal dengan sebutan sanering.

Dalam sanering, harga beras yang katakanlah semula Rp 10.000 per kilogram tak lalu menjadi Rp 1.000 per kilogram ketika kebijakan itu memangkas nilai uang menjadi sepersepuluh.

Ketika sanering yang terjadi, harga beras justru bisa jadi Rp 5.000 per kilogram, dengan contoh sanering sepersepuluh nilai awal tersebut.

Kejadian ini pernah menjadi "mimpi buruk" yang mewujud nyata di Indonesia pada era 1960-an.

Sejarah mencatat, Wakil Presiden Muhammad Hatta sampai "didamprat" istrinya karena tak membocorkan sedikit pun rencana sanering pada 1952.

Rencana belanja istri Hatta berantakan karena nilai uangnya tak lagi cukup setelah pemangkasan nilai tersebut.

Apa bedanya dengan rencana redenominasi yang sekarang mencuat kembali?

Untuk menggambarkan perbedaan antara redenominasi dan sanering, daftar menu kafe modern bisa jadi contoh sederhana.

Pernah makan di kafe dan melihat daftar harga tak menyertakan tiga angka nol terakhir?

Sebut saja, misalnya, harga kopi dihargai "Rp 25", steak "Rp 80". Bahkan, kadang-kadang simbol "Rp" di depan harga pun tak muncul.

Meski begitu, tak ada sedikit pun keraguan apalagi upaya berbantahan, harga yang dimaksud adalah Rp 25.000 atau Rp 80.000, merujuk contoh di atas.

Kurang-lebih, itulah situasi yang bakal terjadi saat redenominasi diterapkan.

Bila merujuk rencana yang sempat ramai diperbincangkan enam tahun lalu, Bank Indonesia menyiapkan semacam masa transisi.

Selama masa transisi, uang lama dan uang baru hasil redenominasi akan berlaku bersamaan, dengan nilai yang sama meski penulisan nominalnya berbeda.

“Ada tahapannya, dan tahapan itu bisa 5 sampai 7 tahun,” kata Ronald, di sela pelatihan wartawan ekonomi di Semarang, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (24/9/2016).

Kenapa?

Rencana penyederhanaan penulisan nominal rupiah bisa jadi lebih mempertimbangkan kemudahan dan efektivitas pencatatan keuangan.

Terlebih lagi, saat ini rupiah tercatat menjadi salah satu mata uang yang memiliki nominal terbesar yang ada di dunia, yaitu Rp 100.000.

Secara teknologi, setiap nominal yang dicatat dalam sistem terkomputerisasi juga akan memakan memori penyimpanan.

Bayangkan berapa space yang dibutuhkan untuk mencatat anggaran negara yang totalnya sudah ribuan triliun.

Merujuk Undang-undang Nomor 18/2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, total nilai rencana belanja negara mencapai Rp 2.080.451.168.747.000.

Sudah masuk hitungan "kuadriliun".

Sebaliknya, nilai rupiah terkecil pun tak bisa dimungkiri semakin jarang terpakai.

Thinkstock/alzay - Ilustrasi laporan keuangan

Thinkstock/alzay - Ilustrasi laporan keuangan

Sebagai catatan, redenominasi sudah pernah dijalankan di 30-an negara selama satu abad terakhir, setidaknya menurut Duca Iona dalam paparannya berjudul The National Currency Re-Denomination Experience in Several Countries: A Comparative Analisys ada 2005

Ada contoh gagal, ada pula keberhasilan. Riset Andika Pambudi dkk pada 2014—berjudul Penentu Keberhasilan Redenominasi Mata Uang: Pendekatan Historis dan Eksperimental—mencatat, situasi dan kondisi perekonomian suatu negara yang berencana menjalankan redenominasi merupakan penentu keberhasilan atau kegagalan kebijakan itu.

Tetap perlu waspada

Salah satu yang paling harus diwaspadai ketika pemangkasan nominal berlaku, menurut makalah itu adalah ilusi mata uang.

Ketika nominal Rp 1.000 menjadi Rp 100, misalnya, rawan terjadi kenaikan Rp 10 terasa ringan padahal nilai sesungguhnya tinggi setelah pemangkasan nominal.

Situasi itu ditengarai melanda sebagian Uni Eropa ketika wilayah tersebut mulai menggunakan mata uang tunggal euro, yang penulisan nominalnya (denominasi) mata uangnya lebih kecil dibandingkan mata uang masing-masing negara anggota Uni Eropa.

Pada bagian kesimpulan paparannya, Andika dkk menyatakan, hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan redenominasi mata uang adalah kondisi perekonomian pada saat dilaksanakannya kebijakan tersebut.

"Akan lebih baik jika redenominasi diterapkan ketika perekonomian berada dalam kondisi yang baik dan stabil, seperti tingkat inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi," tulis mereka.

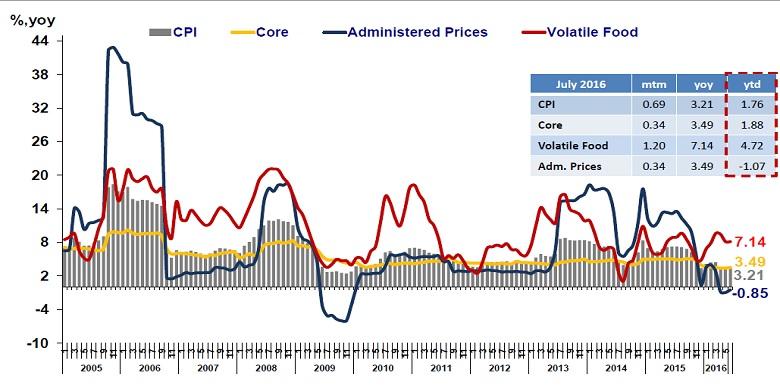

Sumber : paparan DGS BI - Perkembangan inflasi

Sumber : paparan DGS BI - Perkembangan inflasi

Lalu, sosialisasi pun harus masif, untuk memastikan tak ada lonjakan harga gara-gara ilusi mata uang seperti kekhawatiran dan kejadian di sejumlah negara.

Bila sampai ilusi seperti itu terjadi, inflasi dengan sendirinya terpicu.

Andika dkk menyarankan sosialisasi digelar intensif dan konsisten, bahkan sebelum rencana itu bergulir, untuk memberikan informasi yang jelas kepada publik terkait kebijakan tersebut.

Bersama sosialisasi dan pemahaman yang diharapkan darinya, data perekonomian Indonesia akan menjadi penentu redenominasi.

Catatan, Indonesia hingga tahun ini mampu menjaga inflasi di level satu digit.

Di tengah gonjang-ganjing perekonomian glogal, ekonomi Indonesia juga tetap tumbuh positif ketika negara lain melambat bahkan mencatatkan deflasi.

Nah, siap menghadapi kemungkinan beberapa angka "nol" tak lagi tercetak di laporan rekening keuangan? (Kompas.com/Palupi Annisa Auliani)

Baca tanpa iklan

Baca tanpa iklan